漏尿之“笑尿”篇——我笑尿了*不,你是真尿啦!

有时,我们会听到朋友说“太搞笑了,我都笑尿了”,这句话幽默中透着一丝尴尬......

今天,我们一起来聊一聊,“笑尿了”这件事。

“笑尿了”其实就是漏尿了,我们医生称之为:压力性尿失禁,压力

性尿失禁是女性常见病。

据统计,我国约有三分之一的女性受到尿失禁的影响,20~29岁尿失禁患病率是

7.6%,65岁以上高达53.1%,随着年龄的增长而增加,其中有一半为压力性尿失禁,

该病发病率高,但就诊率低。

一,漏尿的危害

生理方面:

可导致会阴区皮疹、外生殖器官受摩擦破溃或炎症、尿路感染等问题。

心理方面:

压力性尿失禁时因需穿戴卫生巾及尿裤,身体常有异味,常伴有焦虑、自卑、无助、抑

郁等不良情绪。

社交方面:

因担心身体异味、害羞等原因,影响社会生活及交往。因此,又被称为“社交癌”。

二,压力性尿失禁的发生机制

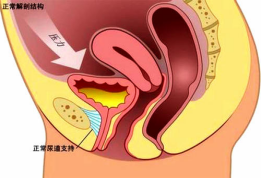

被大多数专家学者认同的压力性尿失禁的发病机制是“压力传导理论”和“吊床假说”。

“压力传导理论”认为:

盆底支持不足时,会导致膀胱颈和近段尿道下移、腹压增加,压力

不能均匀地传导到膀胱颈和尿道近端,而更多地传导到膀胱,使

膀胱内压力超过尿道闭合压力,发生尿失禁。

“吊床假说” 是由Delancey提出的理论,将支持女性尿道和膀胱颈的盆筋膜腱

弓和肛提肌比作吊床样结构。

腹压增加时,盆筋膜周围与盆筋膜腱弓相连的肛提肌收缩,拉紧

“吊床”结构,尿道被压扁,使尿道内压能有效抵抗升高的腹内

压,而控制尿液排出,当“吊床”支持结构被破坏,肛提肌松弛,

韧带或筋膜弹性降低,腹压增加时,尿道不能正常闭合而增加抗

力,尿失禁就会发生。

两个理论都强调了盆底支持组织在维持控尿过程中的重要作用。

三,压力性尿失禁的病因

压力性尿失禁中90%是解剖型压力性尿失禁,主要由盆底组织松弛引起。

当盆底组织出现松弛或损伤后,导致盆底支持功能缺陷,促使压力性尿失禁的发生。

1,妊娠和分娩

流行病学调查发现:

妊娠期和分娩与女性将来患有压力性尿失禁的关系密切,被认为

是引起盆底功能障碍性疾病的独立危险因素,是导致女性产后出

现压力性尿失禁的主要原因。

妊娠时身体的重力轴指向由骶尾骨方向转至盆底肌肉,加之子宫日益增大,使盆底肌处

于持续受压的状态中,久而久之出现松弛;

分娩时,随着胎头的下降,产道被动扩张,肛提肌过度伸展,阴部神经被拉伸、挤压、

去神经化,导致盆底肌收缩力减弱。

2,年龄

随着年龄增加,盆底神经组织退行性变化,盆底和尿道周围组织萎缩,盆底支持力大幅

度减弱,女性绝经后雌激素水平下降、导致尿道粘膜变薄、萎缩,进一步引发该病。

3,盆腔器官脱垂

盆底器官脱垂是由各种原因导致的盆底支持组织薄弱,造成盆腔器官下降或移位,导致

器官的位置及功能异常,主要包括阴道前后壁膨出、子宫脱垂,50%以上的压力性尿

失禁妇女都会有不同程度的盆底功能障碍。

4,阴道松弛症

阴道松弛症可导致阴道前壁膨出,间接导致膀胱和尿道膨出,严重时易造成压力性尿失禁。

5,其他相关因素

肥胖、慢性支气管炎、慢性咳嗽、便秘、盆腔会阴手术、激烈运动、 重体力劳动、吸

烟等,都跟压力性尿失禁的发生相关。

四,压力性尿失禁的主观分度

轻度:咳嗽、喷嚏时发生漏尿,不需使用尿垫。

中度:跑跳、快步行走等日常活动时发生漏尿,需要使用尿垫。

重度:轻微活动、平卧体位改变时发生漏尿。

如果有漏尿的现象,建议及时到医院进行相应的医学检查和评估,以明确诊断,并制定

进一步个体化的治疗方案。

五,压力性尿失禁的预防

建议定期做盆底功能评估,若有问题及时康复治疗

六,压力性尿失禁的误区

误区一:生过孩子后出现漏尿是正常的,不用治疗漏尿不正常,是可以治疗的。

如果产后出现漏尿,一定要及时到医院进行评估,根据评估结果,制定个体化的治疗方案。

误区二:我生过孩子10多年了,做盆底康复治疗没有用了。

不管产后多久,如果发现自己有漏尿现象,一定要及时就诊、评估和治疗,如果轻中度

压力性尿失禁,只要决定配合医生进行盆底康复治疗,漏尿症状会有改善和解决。

对于严重漏尿,盆底已经损伤很严重,需要通过手术才能解决的患者,单纯依靠盆底康

复治疗,效果可能不理想。

误区三:做了盆底康复治疗,以后都不会发生漏尿了。

盆底康复治疗不是一劳永逸的,随着年龄增长,生活方式、增加腹压的行为、再次怀孕

分娩等都可能导致漏尿再次发生,盆底康复治疗结束后,注意生活习惯和生活方式,建

议继续Kegel运动和阴道哑铃锻炼,定期盆底功能筛查评估。